学芸スタッフによる現代アート講座 H-MOCAレクチャー

vol.2 2025年9月13日(土)

vol.3 2025年10月11日(土)

-

弘前れんが倉庫美術館のコレクションをより深く知っていただく機会になることを目指して、新たに「H-MOCAレクチャー」と題した連続講座をスタートします。

当館では、現代のアーティストたちが、弘前や津軽地方の文化や風土に触発されて生み出した個性豊かな作品を所蔵しています。こうした作品が美術の歴史の中でどのような位置付けにあるのか、世界のアートシーンと比べてみたらどう見えるのか、作品の制作背景や、社会とのつながりを多角的に読み解きながら、アートを探究する視点を育むことのできるプログラムです。

展覧会を企画するスタッフや、ラーニング(教育普及)のスタッフ、そして技術面や作品の保存の観点から展覧会を作るスタッフなど、学芸スタッフそれぞれの専門性を活かした内容です。

各回完結のレクチャーです。どの回からでもご参加いただけます。

【今後の開催】

H-MOCAレクチャー vol.3

佐藤朋子|ひろさき縦覧場 ― 語りが作品になる?レクチャーパフォーマンスという手法

日時:2025年10月11日(土)14:00-15:00(13:45 受付開始)

会場:ライブラリー

定員:14名

担当:宮本ふみ(弘前れんが倉庫美術館 ラーニング・キュレーター)

申込:事前予約優先 WEB(Peatix)または 電話 0172-32-8950

※1回のみの参加可能レクチャーパフォーマンスとは、舞台芸術や美術作品では一般的に表舞台に立つことの少ない作家本人や演出家が自ら舞台に立ち、観客に直接語りかける講義そのものをパフォーマンス/作品ととらえる表現形式です。1960年代に隆盛した、作家自身の身体や行為が作品となるパフォーマンス・アートが起源とされていますが、明確な定義はなく、形態はさまざまです。

この回では、レクチャーパフォーマンスを実践する作家・佐藤朋子による《ひろさき縦覧場》を取り上げます。佐藤は(レクチャー)パフォーマンスという作品形態について、「その場にいる生きている人間によって送られて受け取られるので、一旦の完成を迎えても、発表のたびにその時その状況に応じて即時に変化していけるかたち」と語ります。佐藤の過去のトークやインタビューをはじめ、他の作家による事例をもとに、佐藤のレクチャーパフォーマンスが歴史的・世界の傾向とどのような類似点や相違点があるのかを考察します。また、佐藤の過去作品や本作の制作背景の紹介を交えながら、本作の魅力にせまります。※本イベント(全3回)ではメディアによる取材、当館の記録のために写真や動画の撮影が入る場合があります。撮影した写真や動画は当館ウェブサイトやSNSなどにて公開することがあります。予めご了承ください。

【展覧会】

開館5周年記念展「ニュー・ユートピア――わたしたちがつくる新しい生態系」の詳細はこちら【過去の開催】

H-MOCAレクチャー vol.1

川内理香子|CACTUS / 尹秀珍(イン・シウジェン)|ポータブル・シティ:弘前

― 現代美術と布

日時:2025年8月9日(土)14:00-15:00(13:45 受付開始)

会場:ライブラリー

定員:14名

担当:佐々木蓉子(弘前れんが倉庫美術館 アシスタント・キュレーター)

申込:事前予約優先 WEB(Peatix)または 電話 0172-32-8950

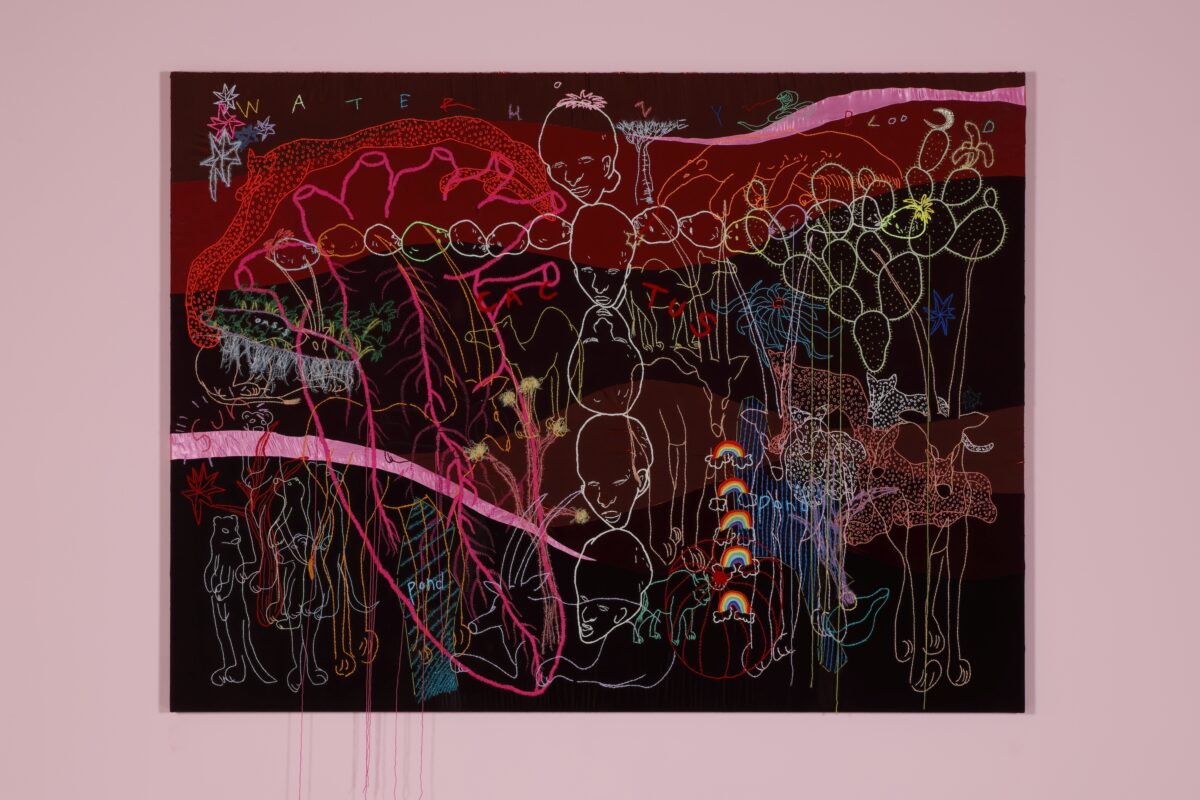

※1回のみの参加可能現在開催中の「ニュー・ユートピア」展では、出展作家のひとり、川内理香子の大型刺繍作品《CACTUS》を展示中です。また、弘前れんが倉庫美術館の所蔵作品である尹秀珍(イン・シウジェン)の《ポータブル・シティ:弘前》は、地域の人々から集めた古着で、スーツケースの中に小さな弘前の街を再現した作品です。両作家の作品は、布を素材としている点が共通しています。

今回のレクチャーは、この「布」という素材に注目します。20世紀初頭、キュビスムの作家たちは布をコラージュに取り入れ、絵画の概念の拡張に取り組みました。1960年代には、ミニマリズムやポップ・アートの作家たちが布の柔らかさを生かした「ソフト・スカルプチャー」を発表し、従来の彫刻の再定義を試みました。1970年代以降、女性作家たちは裁縫や編み物の技法を作品制作に取り入れ、ジェンダーの視点から問題提起を行います。また、異なる民族的背景を持つ作家たちは、地域の文化と結びつく布を用いて、自身のアイデンティティを問い直す作品を制作してきました。この回では、布を素材に用いたこうした20世紀以降のアートの流れを踏まえつつ、尹と川内作品とを比較しながら、それぞれの作品における、布が持つ意味を考えます。H-MOCAレクチャー vol.2

ジャン=ミシェル・オトニエル|エデンの結び目 ― ムラーノガラスの歴史と制作背景

日時:2025年9月13日(土)14:00-15:00(13:45 受付開始)

会場:ライブラリー

定員:14名

担当:澤田諒(弘前れんが倉庫美術館 テクニカル・ディレクター)

申込:事前予約優先 WEB(Peatix)または 電話 0172-32-8950

※1回のみの参加可能ジャン=ミシェル・オトニエルのガラスによる彫刻は、多数のメンバーによるチームで制作が行われています。なかでも、ガラスのビーズをつくるのはイタリア・ヴェネツィアにあるムラーノ島のガラス職人です。かつてのヴェネチア共和国でガラス制作が始まったのは今から1000年ほど前と言われます。13世紀に入ると、火災延焼の危険から街を守るために、ガラス工場をムラーノ島に移転させたことで、この島がガラス製造の中心地となりました。

この回では、ムラーノ島のガラス製造の歴史、作家本人がガラスを素材に作品制作を行うようになった経緯を紹介するとともに、《エデンの結び目》を弘前れんが倉庫美術館で設置した時のプロセスについても、当時の写真や図面を見ながら解説します。