潘逸舟への聴き取り調書)

移動する身体と風景と抵抗について…

収録日: 2021年1月25日(月)

三木あき子(以下、M):今日は、潘くんの人生について色々聞きながらアーティストへの流れ、これまでの作品や新作について、「まわるテーブル」のごとく「ぐるぐると」聞いていきたいと思います。潘くんは1987年に上海で生まれて、当時、お父さんは学校で算数の先生をされていたんですよね。それで途中で上海教育学院という美術の学校に入り直した。その後、お父さんは弘前に留学生として来るわけですが、改革開放の流れのもとに海外への留学生が少しずつ増えていき、例えば、既に蔡國強(さいこっきょう)さんが留学生として日本に来ていた時期ですね。

潘逸舟(以下、H):はい、そうです。蔡さんは筑波大学で学びながら、作家としての活動を広げていた頃ですね。

M:潘くんのお父さんは蔡さんよりももう少し若いから、もう少し後の94年に日本へ来たと。

H:日本へは、お母さんが先に来て、お父さんはその1年後くらいに来ました。お母さんは最初は仙台にいたんです。もっと言うと、お母さんの友達が中国の女性なんですが日本の人と結婚したんです。その日本の人っていうのは中国の残留孤児の子ども、満州で戦争があって日本に帰らなかった人の子どもです。その人がお母さんの友達と結婚をして、二人で日本に行ったと聞いています。当時はそんなに日本の情報というのは無くて、いろんな噂で「ここがいいよ」とか「あそこがいいよ」とか、「ここはこういう留学生を募集しているよ」とか、ネットじゃない、人のつながりで知った情報をたよりに日本へ渡っていた時だったみたいです。

自分の変化を変化だと、子どもの頃は意識してなかった

M:その後、お母さんがまず仙台の大学に行って、そのあとにお父さんが弘前大学で学び、そこからしばらく経って、潘くんが来ると。それが10才?

H:厳密に言うと9才なんですけど、97年の1月ですね。小学校の3年生でした。

M:その時は日本語は話せなかったでしょう?

H:話せなかったですね。アイウエオからですね。

M:でも学校はそのまま同じ学年に入れたの?

H:同じ学年にまずバッと入るんですけど、当然何もできないから、週に1回、日本語教室みたいなのがありました。私と「ソンさん」っていう残留孤児の子どもみたいな人が同じ学校に来ていて習っていました。彼は当時確か20歳だったんですよ。二十歳(はたち)の小学校6年生。日本は一応義務教育があるから、小学校を出なきゃいけなくて、小6から入って1年か半年間くらいの間に日本語の演習をしていました。多分彼のために日本語教室がもともとあったんですよね。それで僕がそこに付随する形で参加していたのだと思います。

M:そのクラスに来ていたのって、その「ソンさん」と潘くんと二人だけ?

H:はい、二人だけでした。

M:じゃあその当時外国人はあまりいなかった。

H:多分当時は、留学生って今ほどは多くないですよね。数えられるくらい。

M:最初は全然話せなかったのに、どれくらいで日本語を話せる様になったの?

H:うーん、1年間くらいですかね。

M:それでダブらずに日本の子と同じ学年に入れたの?

H:ひらがなを最初の2週間で覚えたりとか(笑)。

M:それは凄いかも?

H:そう「私、天才かな?!」って思いました(笑)。でもあの頃って、勉強の意識は全くなくて、気がついたら喋れる様になってました。「大変でしたか?」とかよく聞かれるんですけど、自分の感覚的な意識としては、子どもって「国を移動するんだよ」とか「異文化に出会うんだよ」っていう意識はほぼ無いんですよ。「それに触れて当たり前」みたいな。だから「あ、異文化に触れるのが当たり前なんだ」とか「自分がここの人たちと違う言葉しか喋れないのは別に自然のことだ」って普通に受け入れていました。大人だったら「それは大変なことですね」とか「他者の言語を獲得しなきゃいけないですね」とか、そういう考え方に至ると思うんですけど。僕も多分身体的にはそれは感じていたけれど、意識としてはここに来るのは自然だし、上海を離れるのも自然なことだし、それでここで日本語が喋れるのも自然なことだし、また反対に中国に戻って中国語がちょっと分からないっていうのも自然なことだし、要するに自分の変化を変化だと、子どもの頃は意識してなかった…はずです。

M:明らかに「自分はここの人間じゃない」というのはもちろんあったと思うんだけど、言葉が話せないこととか、そういうことは特段意識してなかったから、あまり苦労をしたっていう感覚はそこまで強くなかったと。

H:例えば、何かをきっかけに喧嘩するじゃないですか。そうすると相手の言ってることが分からない。私の伝えたいことが伝えられない。それはひとつの苦しさなんだけど、それが社会的に苦しいことなんだ、っていうことを子どもは知らないはずなんですよ。「あ、こうやってコミュニケーションを取っていくんだ」って。身体はそれを自然なことだと感じているのかもしれません。例えば「あなたは馬鹿じゃないよ」って言われたときに、「じゃない」の日本語としての意味が分からなければ、「馬鹿」って言われたように錯覚するじゃないですか。そうすると喧嘩が始まるんだけど、多分そういう些細なわからなさの中で衝突することはいっぱいあって、でも2年くらいすると、友達ができて家に遊びに行くとか、普通にできるようになりました。でも、高校生になると「あ、自分は他者なんだ」っていう社会性が分かってきて、例えばニュースを見たり、政治問題が日常に介入してきたりすることで、そこで初めて社会的に他者であることに気づきはじめました。社会的に他者であることを言葉として理解できるようになったときの「自分は他者である」っていうことと、子どもの頃にそこにいる自分が「他者である」「マイノリティである」ということは感覚的に違いますよね。身体は微妙なズレとかを感じていたけど、それに対する言葉は知らないまま、っていう感じでした。

M:だからこそ、そこに対しての痛みとか苦しみとかをさほど感じることなく来れたと。お父さんの先生達とか「Thank You Memory」の展示をしている時にいろいろ協力してくれた人たちとか、理解のある人たちがいたっていうことで、周りにも恵まれていたんでしょうね。それで絵を描き始めたのは、いつでしたっけ?

H:小さい頃から描いていたけど、家にあったデッサン集を模写し始めたのは多分小学校5年生とか6年生くらいですね。

高校生の時のデッサン。

M:お父さんが描いてたから、やっぱりそれを真似て?

H:うん、お父さんが土日に描いてたんで、自分も描くようになりました。まあサッカー部だったんですけど(笑)。

M:小学校はずっとサッカー…。それで、高校はサッカーの強豪青森山田と言うと…。

H:弘前から青森山田行ったから、みんな「お前やっぱ美術じゃなくてサッカーやりに行ったのか」とか言われるんだけど、別にそんなことはない(笑)。

M:今回、新作《おにっこのちはりんごジュースの滝》の制作につながるワークショップに参加してくれた弘前大学教育学部附属中学校は自分の出身校ですね?

H:そうです。後輩ですね。昨年の「Thank You Memory」展及び第1回弘前エクスチェンジへの参加がきっかけで、中学校にコンタクトを取り始め、美術部の生徒たちと何か一緒にやりましょうということになりました。この1年はリモートでしかワークショップをできなかったのですが、逆にその距離感の中で生徒たちと創造したものを、作品の中に取り入れています。当時の私は中学校の頃から画家になりたくて、それで中学校卒業してから通った青森山田高校には、当時は美術コースっていうのがあって同学年では二人だけでした(笑)。普通科の文化コースの中で、美術、吹奏楽、書道、あともう1つ観光コースみたいな選択があるんですよ。文化を学ぶ1クラスなんですけど。青森山田って吹奏楽がめちゃくちゃ強くて、ほぼほぼ8割くらいが吹奏楽の人たちで、書道三人、美術二人、あと観光が一人いました。

M:それでじゃあその時は何描いていたの? 石膏像とか?

H:もう石膏像ですよ。石膏像、油絵、石膏像、油絵みたいな(笑)。先生が独立展とか日展とか、そういう公募展に出品していた先生でした。

M:いつ頃から藝大を意識したの?

H:高1の時から藝大には行きたかった。本当は東京で美術の高校に行きたかったんだけど金銭的な問題もあるし行けなくて、「青森山田が午後ずっと美術の授業やってるよ」って中学の先生に勧められて、「じゃあ、そこに行こう」みたいな。

M:そうすると、小学校の5、6年から描き始めて、中学校でずっと描いてたと言っても、中学校は普通科でしょ? 美術部の先生が評価して推してくれたのかな?

H:そうですね。担任の先生とかも「美術がいい」って。あと「受験でよいところは受からないだろうな」っていうのがあって(笑)。まあ、ずっと美術をやりたくて、東京の美術の高校とかも調べてたんですよ。で、その時ちょうど青森山田への進学の選択肢があって…。

My Star 〜 私とは誰かを考えることの表現

M:それで、アーティストとしての最初の作品とも言える記念すべき《My Star》制作・発表が高校在学中の17歳?「アーティストになる」というのは、かなり早い時点から決めていたの?

《My Star》(2005)

高校のときに行なったパフォーマンス作品。日常生活で使用しているもの(教科書、筆、ノート、 キャンバス、衣服など) をカバンに入れ、星の輪郭をなぞりながらカバンの中身を地面に置いていき、その痕跡が星形になるパフォーマンスを映像として収めた。「My star」とは象徴としての星という意味以上に、そこに存在する個人のアイデンティティとは何かを問いかける作品。

H:はい、《My Star》は17歳ですね。「アーティストになる」っていうのは生まれた時からもう。オギャーって(笑)。うーーん、何だろう、自分が「将来どうしようかな」ってあんまり考えるタイプじゃないので、大して調べもしないで、やってたらこうなったみたいな。でもなんとなく「表現する人間になるんだろうな」っていうのはずっと思ってて…。

M:その17歳の時、奈良さんの展覧会も見てるんですよね?

H:はい、見てます。《My Star》を作ったのも同時期ぐらいです。奈良さんが個展やるっていう段階でチラシを置きに行って、展覧会中に自分も展示をしました。2日間だったけど。

*2005年春、弘前市吉野町にある「吉井酒造煉瓦倉庫」(現、弘前れんが倉庫美術館)で、奈良美智展「From the Deoth of My Drawer」(会期:2005年4月16日 – 5月22日)が開催された。

M:奈良さんの展覧会を見たからではなくて、展覧会の話を聞いて自分もやりたいと思ったの?

H:そんなことは全然考えてなかったですね(笑)。ただの偶然です。もっと言えば、あの作品自体や、あの場所を借りること、あの個展っていうのは、見てもらおうっていうよりも、やっぱり表現することと自分の居場所みたいなものの関係の中でできた作品なので。今まで子どもとしては見えてなかったものが、だんだん見えて来たときに「社会的に他者である」っていうことがどういうことなのかを考えるようになりました。例えば、東京だと同じ在日の中国の人たちが何人かいるけど、青森だとほとんど私しかいなくて、そういう場所の中で「私とは誰か」を考えることの表現だったような気がします。だからちょっと衝動的なんですよ。もちろんあの時も現代美術を知っていたし、青森市にACAC(国際芸術センター青森)があったし、弘前にもあんまり現代美術の本は無いけど、『美術手帖』を読んだり、図書館に行くとかろうじてアンゼルム・キーファーやエゴン・シーレとかの本があってそれを読んだりしていました。そういうのを見ているうちに、中国の現代美術のアートシーンとかも見えて来たように思います。ACACにマリーナ・アブラモヴィッチがトークに来て、身体を使って表現するアーティストのことなども知りました。そういう影響もあって。なんかこう、ここには無い美術の表現みたいな。弘前にはそういう場所は全く無かったんだけど、それをずっと想像しながら、自分もやりたくなった。「社会的な私の居場所」みたいなことを衝動的にやりたくなっていきました。あとはACACのボランティアの人たちがオルタナティブ・スペースを青森市内に作って、「好きなことやっていいよ」というので、作品が美術としてどうとかというよりかは「私も何か表現したい」という衝動で発表をしました。なので、奈良さんの展覧会ももちろん見ましたが、むしろ身体的、パフォーマンス的なことを表現している作家にすごい憧れを抱いていました。

M:それは例えば誰?

H:さっきも名前を出したマリーナ・アブラモヴィッチだったり、あと当時はACACの館長だった、浜田剛爾(はまだごうじ)さんというパフォーマンス・アーティストだったりですね。彼のBゼミの本を読んだりとかしているうちに、自分も身体を使って表現してみようとなりました。ずっと絵を描いていたし、もちろん石膏像に憧れて絵を描き始めたんだけど、それでは何かを表すにはなにかもの足りなかった。例えば絵を描くのも、部活でゴミの絵とか汚い物の絵は好きで描いていたけど、そのキャンバスの外側にあるものに自分の表現があるような、当時はそんな気持ちがあったんだろうなと。もちろん今はこうやって冷静に見えてるがゆえに様々な言葉も出てくるんですけど、当時はそういう言葉は無かったので…。とにかく《My Star》というパフォーマンスのための場所を借りに行くにも、自分の絵の写真をプリントして展覧会のコンセプトをノートに手書きで書いて、それで自転車でその場所に行って、誰かがいたら交渉しようと思ったんですよね。そしてその辺りはりんごとか米とかを作ってる場所でもあったからたまたまそこにおじさんが一人いたので、バーっと駆け寄って「すみません、あそこの場所を借りたいんですけどいいですか?」みたいな感じで。

M:そのおじさんからすると「はあ?」ですね(笑)。

H:「私こういう絵を描いてるんですけど」って伝えたら、おじさんは「絵展示するのか?」みたいになって。それでそのおじさんが「ここはゲートボール場で私たちが趣味で使ってるんだけど、使うなら村長の家に案内します」ってなって、そこから歩いて10分ぐらいのところに住んでいる村長を訪ねて、「いいよ」と返事をもらって。2日間のうち4点ぐらい作りました。最初の1点はポートフォリオにも載せてないんだけど、菜の花と火を使った作品でした。だからそのおじちゃんが一応消防署に許可を取ってくれたんですよ。「何時にやる?」って言われて、「じゃあ、朝5時6時ぐらいで」って人がいない時にお願いして、そのおじさんが来てくれて、私が並べた菜の花に油を注いでくれた。お互いに何かを理解しあっていたような不思議な感覚でしたね。

M:素敵な話ですね。奇跡的な偶然の出会いのもとに、特別な作品が生まれるような。

H:チャッカマンでピッてつけて、燃えたところを記録しました。その記録映像はもう多分写真しか無いんだけど、真ん中に鏡が置いてあるんです。それでその鏡が空を映し出すみたいなそんな作品でした。菜の花が、わーって燃えて「じゃあ頑張ってね」って、そのおじさんが帰っていった後、一人で《My Star》のパフォーマンスしたりとか、ただひたすら爪楊枝を刺したりみたいなことをしていました(笑)。

《A Star Made with Made in China Toothpicks, I bought in a Japanese 100yen Store》(2005)

《My Star》と同じ日に制作した作品。100円ショップで購入した無数の爪楊枝を地面に星形にさした作品。アイデンティにおける個と集団の関係性、また大量生産された中国製の安価な既成品を使うことから国境を越える移民や彼らの労働についても示唆した現在の潘の作品テーマにも通底する作品。

M:爪楊枝と菜の花と《My Star》と、あともう1点はどの作品?

H:あとはあまり言えないけど…(笑)。

M:衝動的に身体を使っていたっていう話がありましたが、中国の現代美術とかも非常に身体を使ったパフォーマンスが多いですよね。

H:特に90年代とか。

M: 90年代の初期の頃は、素材も手に入りにくかったりとか、規制が厳しかったりとか、色んな理由も関係していると思うけど、潘くん的には、自分のなかにそうした流れに通じるような中国的な何かがあったりすると思う?

H:知ってはいたので、影響はあったと思うんですけど。「ここにいる私」という身体からは逃れられないし、あと多分、制作費(お金)がかからないからっていうのもありましたね。材料を買って、空間を借りてインスタレーションするっていうのは当時の私には厳しくて、身体を使った方が手っ取り早いということもありました。

M:それが90年代ぐらいとすると、蔡國強もかなり活躍していた時期ですよね。彼の場合は身体性というよりも、キャンバスの外にあるものとか外に出て行ってやるような壮大なスケールの方向性でしたが、それらには興味はなかった?

H:うーん。大変ですからね…(笑)。いや、興味はあったし蔡國強の「万里の長城を延長する」みたいな作品はどこかの本で見た気がするんですよ。あとはビデオカメラがあったからというのもあります。

*《万里の長城を1万メートル延長するプロジェクト》(1993)。万里の長城の最西端の関所、中国嘉峪関から、1万メートルの炎と硝煙の長城を出現させたプロジェクト。

H:当時、2004年頃に、僕の父がDVテープカメラを買ったんですよ。だからそれを持って色んなところに自転車で行くことがありました。また冬になると外に出ること自体、一種のパフォーマンスのようであり、そういう風景のなかに身を置くみたいなことが自分の表現ではすごく重要なことでした。《My Star》をつくった頃は、そのあたりのことは何も考えず、本当に衝動的に「これはやりたい!」みたいな感じでしたね(笑)。

M:でもその後、衝動的からもう少し自分がやっていることを冷静に客観視して、他者であったり風景の中に介入していく身体=(イコール)他者の社会の中に入っていく自分を重ね合わせているっていうところが意識されていくのは、どの作品あたりから? 例えば《White on White》とか《Form of Sea》とか《One String》とかも、同様に身体を使って風景の中に入っていくというものだけど。

《White on White》(2008)

アヒルの羽毛を雪の大地に撒くというパフォーマンスを記録したものである。潘が生まれた上海では親戚がアヒルを売って生計を立てており、そのいらなくなったアヒルの羽毛1羽分をもらい、自身が育った青森の雪の中に撒いた。記憶の中にある2つの白い色は同時に見ることができるのだろうか。作品タイトルは、作家のカジミール・マレーヴィッチの「white on white」から来ている。

《Form of Sea》(2012)

海に向かって匍匐前進し潜っていくパフォーマンス映像、裸体が海から戻ってくる服を待ち続けそれを着ていくパフォーマンス映像、あいまいな境界の領域にある島がゆっくりと沈黙したまま沈んでいくCG映像の計3点の映像からなるインスタレーション。海を大きな鏡にたとえ、そこに私たちの社会を写し込むことを試みた。

《One String》(2012)

1本の紐を海から陸に引っ張っている。その何気ない行為は陸を2 つに分けているようでもあり、海と綱引きをしているようにも見える。

風景と身体 〜 青森から東京へ

H:確実に風景と身体の関係性を意識し始めたのは《Form of Sea》ですね。その前の《White on White》は2つの場所に共有する白色を意識していて…。

M:《White on White》は何年?

H:《White on White》は2008年。もうこの頃は大学に行ってるんですよ。

M:そうか、その辺はもう東京に移住してるんですね。

H:上海と弘前という場所から離れたことで、違う意味で客観的な自分が見えるようになったと思うんですけど。それは《Form of Sea》のような作品がそうなのかもしれません。あと東京は情報量が多いので、迷いもありましたね。

M:《White on White》は2008年制作ということだから…。

H:大学2年の終わりの冬ですね。これは青森に戻って撮影したんですよ。上海に帰省したのをきっかけに、アヒルの毛があるっていうので、何かこれを使いたいなと思って帰ってきて。

M:ごめんなさい、話が逸れるけど、潘くん的に上海に戻るっていうのは帰省の感覚? じゃあ潘くんにおける自分の家はやっぱり上海という感じなのかな?

H:うーん…。自分の家っていう概念自体があまりないんですけど、私の場合はおじいちゃんおばあちゃんがいるので、一応「帰る」っていう意識はあります。「帰る」っていう意識はあるけど、上海っていう全体が自分の場所だとは全く思ってないですね。

M:特にあれだけ都市化で変わっちゃったら知らないところかも…?

H:上海市内っていうよりかは割と近郊農業っていうか。杭州に近い方だったので。

M:ふむふむ。それで、次の《Form of Sea》は?

H:2010年から作り始めて2年ぐらいかけて、この時から割とモノクロな海とかを境界としての場所として扱い始めました。風景を社会として意識的に捉えているようにして、その風景、—つまり自然ですけど—、その自然と自分が対峙することによって、自分がそこに存在することの条件だったり、個人と社会の関係をミニマルな映像で見せていくことをやり始めました。風景に介入していくのも自分だし、風景を切り取っているのも自分なので、自分が切り取った他者の風景に介入していって、アクションをして、またそこから去っていくみたいな。だから介入する前と後の風景っていうのは何も変わらないんだけど、それは自然との関係でもあり社会との関係でもあるんです。

M:さっき弘前では周りにほとんど外国の人がいなくて、意識する、しないに関わらず、他者であることを感じる場面はあったと思うんですが、東京に来てみたらその辺は大きく変わったのかな?

H:東京に来てからは、たくさんの美術があって、その中で自分も作家になるんだという意識でしたが、青森にいる時って見えているものの中から外の世界を想像するような感覚でしたね。それで青森にいた時にはなかった、海という場所が作品の中に出てきたり、その風景と自分の関係をパフォーマンスの中で表現するようになりましたね。それは青森に住んでいた時には見えなかった境界でもあるような気がします。

M:要するに客観視できるようになって、もう少し普遍的なテーマみたいなものを抽出できるようになってきたということなのかなと思うんだけど、その中で境界とか領域とか、アイデンティティの問題だったりとか、その辺のことが割と大きなテーマとして段々と浮き彫りになって作品に出てきたような感じがしますよね。一連の作品を見ていると、いろんな形で表現してるんだけど、やっぱり潘くんの関心のあるところが、移動とか、他者との関係とか、いくつかにフォーカスされていった感じがしますね。

《A dreaming about stopping the waves》(2017)

潘自身の警備員アルバイトの経験から着想された作品。警備員に扮した潘が海の向こう側からやってくる波を止め続けるというパフォーマンス映像は、現実社会とフィクションを行き来しながら、警備員という社会的一員としての身体がもつ矛盾や葛藤を浮き彫りにする。あるいはその社会的身体への抵抗のようにもみえるのかもしれない。潘にとっては海の向こう側もまた故郷であり、自身のアイデンティの葛藤ついても示唆している。

《The thinker floats on the sea》(2016)

潘はたびたび自身の身体を彫刻作品として映像に登場させる。スクリーンに映し出された《海で考える人》は潘自身であり、ロダンの彫刻から引用した「考える人」のポーズをしながら海中を浮遊し続けている。海には境界がなくどこにでも行けるようだが、実際にはいくつもの見えない線が引かれ、境界が存在している。「考える人」は海の波に身を任せどこに漂着するかも知らないまま彷徨い続けている。

おばあちゃんの布とぬりえ

H:こういうのもやってましたね(《Opposite Side》)。

《Opposite Side》(2009)

アメリカがイラクを攻撃したとき、潘はその様子を毎日テレビのニュースで見ていたという。テレビで見る戦争が常に自分とは「反対側」にあるように感じた潘は遠く離れた戦争を考えるために《Opposite Side》を制作した。ナイフの反対側を持って自分自身を刺す行為を記録した写真作品は、いくら自分自身を刺しても死ぬことはない。しかし、ナイフを握る自身の手は切られ、血が流れる。この痛みについて考えることが、 日本という場所から遠く離れた戦争について考えることになるのではないかと潘は本作について語っている。

M:そう、時々こういうのも来るよね。風景や自然じゃない時は、おもちゃとか台所用品とか、そっち系。おもちゃの戦車とか。結構見方によっては怖いところもあって。一方で、また少し流れの違うものとしては、おばあちゃんの布を使った作品(《ぬりえ》)もありますよね。

《The Weight Between You and Me》(2018)

潘の故郷の実家で使われている茶碗、皿、コップ、箸、スプーンなどを収集して円形の丸いテーブルをイメージして設置されて作られた作品。箸やスプーンがお互いの秤をまたいで置かれている。秤で示されたそれぞれの重さがあるように見えながら、 実は連結によってお互いの重さは流動的であり、見えない重さが間に存在している。 私たち個人とは見えない他者との繋がりの中で成立している存在なのかもしれない。

《NEIGHBOR》(2012)

2つの戦車の主砲は互いが繋がり一定の距離を保ちながら1本になっている。一見すると対立の場での硬直状態のようにも見えるが、一方で手を取りあいダンスをしているかのようにも見える。社会における集団と個の感情は必ずしも一致しないかもしれない。詩的でロマンティックにそのアンビバレンスな対峙を表現している。

《ぬりえ》(2013)

潘の祖母が洋裁師だったことから、その伝統的な布柄を使用した作品である。布を引っくり返し、布の裏側をキャンバスの表面にして、そこに透けて見える模様を筆でなぞりながら再現している。ステレオタイプなイメージとそれを再現した手書きが表裏の背中合わせで絵画の中に存在している。

H:《ぬりえ》は2013年が最初ですけど、これ新宿のゴールデン街で作ったんですよ。ゴールデン街でバーをやってる人がいて、その人から展覧会の依頼があったのがきっかけでした。実は僕、ゴールデン街で2回個展してるんですよ。1回目は《Opposite Side》、2回目が大学院の時で《ぬりえ》を展示したんですよ。

M:お店の中で?

H:4畳くらいのバーで、基本客席で埋まるところの壁しかないんです。だからそういうところでやるとしたら絵しか無いんじゃないかって、私は何を描くのかをコンセプチュアルに考えていって出来た作品なんです。最初、牡丹の絵を描こうと思ったんですよ。牡丹って中国の象徴じゃないですか。中国の象徴が上野公園の植物園にあったんですよ。日本にやってきた牡丹を写生するという作品を最初考えて、そうしたらたまたま家に花柄の布があって、「そうだこの布の後ろは?」みたいに考えた流れがあって、こういうステレオタイプなものを塗り絵していくっていうふうに発展していったんですよ。

M:でもこの布自体はおばあちゃんが持ってた物?

H:それはもうちょっと先の作品で、これは上海から持ってきた、大量生産されている布を使っています。おばあちゃんの布を使ったのはもうひとつの、色が違うものです。おばあちゃんが結婚の時に使ってた布を持ってきて、それの裏に絵を描いた作品です。

M:《ぬりえ》のシリーズはゴールデン街の展覧会で生まれたんだ。

H:展覧会は夜の7時から終電まででした。

M:お店が開いてる時間ということですね。お客さんはどんな人が来てくれたの?

H:自分の友達とか、あとはあまり覚えてない。でも一人ね、吉本の社長です、みたいな人が来てた…多分ですけど(笑)。

M:それで見せてる間は潘くんは飲み屋に座ってるわけ?

H:いました。半分ぐらいいたんですよ。正直こんなしんどい展覧会初めてで(笑)。だって7時から終電までずっと飲んでるんですよ? でも自分はお客さんと喋って楽しいからいいんだけど。

M:飲み代はタダ?

H:飲み代タダではないんですけど、つまみ代はタダ(笑)。

M:作品を買いたいって言う人がいたら売っても良かったの?

H:もちろん! でも当時は売るなんて意識ないですから(笑)。大学生の頃って「展覧会やれる、ラッキー」みたいな。「個展ができる!やるしかない!」という意識なので。展覧会をやるために自分でお金出して場所を借りていたので、まあ場所がタダであったら、そこで展覧会できるのはラッキーでしかないから。そういう感覚ですよね。

M:これまでの作品はずっと風景とか身体、境界とかそういうものがテーマになっていて、その背景はそれぞれちょっとずつ違っていて、例えば《Musical Chairs》は島、領土、東アジアの問題に関係してる。だけど《ぬりえ》は少しそういうのとは違う。

《Musical Chairs》(2015)

表と裏の2面スクリーンとサウンドで構成されている。表のスクリーンには、干潮で姿を現した無人島で5人の人々が椅子取りゲームをしている映像、裏のスクリーンには、その無人島が満潮時にゆっくりと海の中に隠れていく様子を記録した映像が映し出される。社会における「領域」の曖昧さ、コミュニティが生み出す境界、そして他者という概念に対する疑問を表現している。

H:《ぬりえ》はコンセプト的には大量生産と、大量生産のプリントを、自分が手作業で模写するっていう逆転の構造を見せてるというか…。「おそらく何千何万枚とプリントされている、いわゆる共同体のステレオタイプなイメージとして販売されている物の裏側は、プリントがされていない」っていうことが面白くて。それをプリントではなくもう一度手作業で模写した時に個々の違いが出て、大量生産されていくアイデンティティのようなものを手作業で描きなおすことで、抵抗したり、自らの存在をそこに表現しようとしているのです。

M:これは、潘君の作品のテーマのひとつである「労働」にも関わってくるよね。例えば、マレーシアで制作した作品もそうだし。「移民」や「家族」、「コミュニティ」などのテーマも関わっているけど。

《マレーシアの大きな食卓 あなたと私の間にある重さ》(2017)

《The Weight Between You and Me》(2018)から遡ること1年前、マレーシア滞在中に現地で集めた食卓を彩るさまざまな食器や秤などで制作をした。

お互いの重さをはかりあうこと

H:これはちょっと《ぬりえ》に近いかもしれない。というか、大量生産された物同士が重さを計り合う、という皮肉でもあるんだけど。展覧会を見にきた人に「これって、ただ買ってきただけですよね」とか言われて(笑)。

M:それ言っちゃったら、デュシャンはどうするのかって感じですが…。現代美術が成立しない(笑)。爪楊枝も、少し領域とかに関係してるような。あとは、 拡声機の作品?

《Silent -a stack of two megaphone》(2015)

2機の拡声器は向き合い、互いの声を封殺している。声高に叫ぶことは果たして正義なのか、かき消されてしまった声や沈黙にも耳を傾けるべきではないのか、対話やコミュニケーションのあり方を両義的に想像し問う作品。

H:《Silent – a stack of two megaphone》ですね。これも計りとすごく近くて、生産された物同士が関係性を持つみたいなことを考えた作品です。例えば、お互いが自分たちが発する声を閉じているとか。計りで言えば、お互いが自分たちの微妙な違いを作り出すために重さを計りあうとか。生産された計りなんだけど、完全には同じグラム数にならない。そもそも大量生産されているものだからアイデンティティなんてないんだけど、それぞれが自分たちの存在をお互いに助け合って、存在させようとしている。この作品では潰しあってるかもしれないですけど。

M:見方によっては、全体と個人の関係に言及しているようにも見えますね。一見同じように見えても、実際は、個々の人間は決して同じではないという。

H:そうですね。やっぱり全体の中で個であるっていう意識は多分すごいあると思うんですよね。で、「全体って何?」みたいな話になってくる。青森で見た風景には誰もそこに居ないイメージがあって、それは上海で経験した風景の記憶とも違って、まるで風景と対話しているような気がしています。それを風景って言っていいのか分からないんですけど、その中に私と社会の関係性を可視化しているような気がします。《揺れる垂直》も、労働をテーマにしています。青森に台風が来た後、風で揺れる木と人々が10分間くらい手を上げ続けて疲れで手が揺れる様子の映像です。これも労働や全体性みたいなものを、風景の中と比較する作品です。作品を見ていくと、そこにおける全体性みたいな意識が何であるかっていうのは、単純に人間の集合でもなく、風景の中に求めているんですよ。風景の中に間違いなく社会があるし、ある種の自分っていう個人から見えている全体、世界っていう言い方の方が近いかもしれない。

で、その見ている世界に自分が介入していくっていう言い方もできるし。だから映像はずーっと固定された視点で、ほとんどカットが無いんですよ。あとは人がいないっていうのもある。《呼吸》も自分と同じ重さの石をお腹にのせて呼吸し続けて、ただ揺れているだけ。それをまた《Breathing – SuZhou Hao》では神戸から上海まで運ぶっていう1つの風景の中、境界の風景の中にまた置き換えるっていう作品です。

《揺れる垂直》(2016) 撮影:山本糾 展示風景:国際芸術センター青森

「風によって揺れ続ける販売用の垂直に伸びた植林の映像」と「人々が挙手をし続け、その疲労で揺れている腕の映像」の2つの映像からなるインスタレーション。風景にオマージュをささげながら、私たちの集団的身体についても可視化させている。

《呼吸》(2012)

潘のお腹の上に乗せられた潘自身の体重と同じ重さの石が、潘の呼吸とともにゆっくりと上下する作品。のちに《Breathing – SuZhou Hao》(2013)とともに展示される。

《Your Weight》(2015)

個性を与えられることのない大量生産された秤が、お互いの重さをはかりあっている。2つは決して同じ重さではなく、その微々たる差異を見つけようとしているかのようである。

《呼吸 – 蘇州号》(2013)

表と裏の2面スクリーンとサウンドによって構成されている。表のスクリーンは潘自身と同じ重さの石をお腹に載せて呼吸しているパフォーマンス映像で、その石の動きのみが映し出されており、裏のスクリーンはその石を神戸から上海に渡る船に載せ、その航海中に波によって揺れうごく石の様子を捉えた映像である。自分自身の身体を同じ重さの石に置き換えながら、 呼吸と東シナ海の波という2つの力で揺れている石は、移民の移動する身体を詩的な物語として捉えようと試みている。

M:この作品はまさに全体と個ですね。一人だけ中国の古墳の中で動いてるやつ。

H:あー!これですね、《休憩するポーズを考える人》。これは兵馬俑の中に自分がもしいたら、ずっと立っていると疲れるので、休憩しているという作品です。床に寝っ転がったり体育座りしたり正座したりして休憩しています。周りは彫刻なので当然何も変わっていないです。

《休憩するポーズを考える人》(2019)

本文参照

M:これは当然合成ですね?

H:合成してますね。《休憩するポーズを考える人》は全体の中の私、あるいは彫刻としての私が静かにそこから逸脱していくときの姿を考えてるんですよね。そこには居るけど少しだけ逸脱しながら、ユーモアに表現しているんですけど、そもそも私はここにいるのかという問いかけもあります。

M:ほぼほぼ一緒なんだけど少し違うっていう、何だろう…。計りの作品にしてみても、テーマはそれぞれ違いつつ、そういうところがありますよね。あと、《鏡を包む》とかは?

《鏡を包む》(2017)

本文参照

H:《鏡を包む》の鏡の部分はマレーシアのスーパーマーケットで買った缶の底の素材です。マレーシアは歴史的に錫の生産が有名で、そこで働く移民の人々をリサーチしました。この作品では現地のスーパーで売っている色んな種類の錫で作られた缶の底を磨いて手鏡を作っています。鑑賞者は錫で作られた鏡から自分自身を見ることができます。

M:だから潘くんのテーマには、移民と経済史っていうのもあるよね。オーストラリアで作った作品もそうですよね?

H:《Gold Rock Climbing》ですね。

M:そう、それも同じ系列のものだろうし。次の展覧会で準備している作品もその流れかと。

《Gold Rock Climbing》(2013)

19世紀ごろのオーストラリアの移民に関するリサーチをもとに制作した作品。金鉱山の周りには、今も発掘のために捨てられた石がたくさん存在しており、その様々な形をした石たちを金色に染め、ロッククライミングのホールドにみたてて展示空間をロッククライミングの室内練習場へと変容させた。金鉱山やそこで労働を強いられた移民たちの歴史やアイデンティティについて、フィジカルな体験とともに想いを巡らせるインスタレーション作品。

H:鉄とか?

M:そうそう、鉄。りんごもそうで。それらは、全て渡来のものであったりとか。労働っていう意味では、まさに神戸アートビレッジセンターでやった鳥かごの作品もありますね。

H:《ほうれん草たちが日本語で夢を見た日》ですね、労働者の人たちをリサーチして作った作品です。

《ほうれん草たちが日本語で夢を見た日》(2020)

「二人の農家と三人の外国人技能実習生と私は、ひたすら鍬でほうれん草を刈る。上空では鳥が春の訪れを歓迎するかのようにさえずり続け、箱に詰められたほうれん草たちはトラックで運ばれていく。そのとき私は、ほうれん草たちが見よう見まねで、さえずりだしたような 感覚に陥った。そしていま、その情景を再現しながら、いつの日から私は日本語で夢を見はじめたのかを思い出そうとしている。」(作品テキストより)

おじいちゃんの畑と生きる証明

M:割とこの辺に行きたがるよね。

H:これが結びつくか分からないですけど、私のおじいちゃんは農業をやっていたんですよ。でも心臓が悪くて「やめろ」っておばあちゃんに怒られてて。私は親が日本に行ってから、おじいちゃんおばあちゃんの家にずっといたんですけど、中国では土地が回収されるじゃないですか、それでいまおじいちゃんの農家の畑は無いんだけど、回収されてからも彼は畑と道の間にあるグレーゾーンに、勝手に枝豆を植えたりとかしてたの。

M:っほー!

H:そのことを、私が大学院生の頃中国に帰った時に彼が教えてくれたんですけど、その時ちょっと感動してしまいました。畑が全体的に回収されていった時に、もうそこではできないからグレーゾーンの土地を見つけて植えたんですよ。それってやっぱり表現だなって思って。

M:確かに。

H:それはやっぱり生き延びるためのもので、ほんの5メートルぐらいの畑なんて大して稼げないから、お金を稼ぐためにはやってないんですよ。それよりも、自分のアイデンティティとか自分の身体が生き延びていくための精神的な意味で、そこに枝豆を植え続けるっていうのが、何か表現だなって思って。それで何となく、いつかはそれを作品にしたいなって思ってたんだけど。それは多分、土地との関係性ですよね。「ここで生きて自分は重労働できなくなったけどこれぐらいの枝豆ならできるでしょ」みたいな。まだ自分が生きてるっていうことの証明でもある。そういうところもちょっと影響を受けているのかもしれないですけど。見えていない存在だったりとか。自分の想像とどう関連しているかはちょっと分からないですけど。《ほうれん草たちが日本語で夢を見た日》も、段ボールの中に何がいたのか、見る者に想像させて、それをわざと鳥かごにしているんですけど。でもこの鳥かごはすごく柔らかくて、そこから出ようと思えば必死の抵抗で出られるけど、でもそこで何かが生きているっていう。

だから政治的なことが社会の中にあった時に、それを土地の重力に例えるとそこからどうやって無重力になれるのか、何かを失って飛んでいる美しさみたいな。そこから人間と場所の関係性を考えていく。そういう感覚的なことが表現の中ではすごく重要だと思っているのです。

M:つまり、ちょっと大きな話になるけど、潘くんにとってのアートは、いま言ったようなことかなあ? 無名の人々の生きている身体が、社会的な政治性みたいなものをどこか超えていくような瞬間を—「ある種美化する」って必ずしも美しいだけじゃないかもしれないけど、それを超えて飛んでいくような部分を美しいと表現していると思いますが—そういうところを見えるかたちにするというのが、潘くんにとってのアートというか、表現ということなんでしょうか。

H:そうですね。

M:今日聞いて特に面白いと思ったのが、おじいちゃんの農業の話が究極的につながっているということです。おじいちゃんの存在意義というか、「作れるところで作る、故に我あり」という感じというか。農業をして作物を作ることが生きている証明であって。それが潘くんにとっての表現の基にあって、それをしないと潘くんが生きていることにならない。

H:ならないし、表現にもならない。

そこにいる人々と風景を作ること

M:さて、新作の《おにっこのちはりんごジュースの滝》の話を聞かせて下さい。

《おにっこのちはりんごジュースの滝》(2021)

H:今度の作品《おにっこのちはりんごジュースの滝》は、さっきも出てきた話ですが、風景を作る、っていうことをテーマにしています。今までは、他者の風景っていうものを私の視点で切り取った中に私が介入していくっていう制作のプロセスだった。それに対して、新作《おにっこのちはりんごジュースの滝》は、母校の中学生とのワークショップをしたっていうこともあって、生徒たちと風景をつくるという意識で作品を制作しました。「そこにいる人々と風景を作ること」の理由には、自分がその場所を他者として訪ねるのではなくて、そこに生きていたっていう時間を含めてある意味で当事者として社会の中で表現するっていう、その意識の違いがちょっとあるような気がします。それはつまり社会の中での「自分は移民のアーティストであるのか、あるいは日本のアーティストであるのか」っていう問いかけにもなると思います。この2つの意識の違いはやっぱりあって、自分は他者であることとか、移民のアーティストであるっていうことを、ある意味で超越していかなければならないとも思っているんですよね。この作品では「おにっこ」と「りんご」は、津軽の岩木山の麓でどのように成長し、人々の身体に住み着いたのか。そのことをワークショップを通して子どもたちと一緒に創造した作品です。今の社会はもっともっと複雑になっていると思うし、その中でどのようにして一緒に風景を見ることができるのか、あるいは作ることができるのかを考えようと思った作品です。

M:そうした、日本のアーティストなのか、移民のアーティストなのかっていうことを超越してしまうような表現に行くことが、潘くんなりの目指しているところなんですね。

H:そうですね。越えることの必要性はすごく感じていて。どちらでもない世界。自分がここでどういう表現者としているのかっていうことの意識は割と考えていることではあります。

M:今の社会はもっと複雑になっていて、という話をしていましたが、例えば、移動したわけでなくても、国籍の異なる両親の元に生まれて元々複数の国籍を持っていた子供が、日本では二重国籍を認めていないから、ある時点で自分で国籍を選ばないといけない。こういう場合は、「移民のアーティスト」とはまた違う意味で、個人の生と政治性の関係を突き付けられたりもしますよね。

H:そこはね、すごく私も考えるんです。私の場合は例えば自分の子どもが将来どのような姿でここで生きているのか。すごく極端な言い方をすると、そこへの想像力そのものが表現することにつながっている言えるんですよ。多様であることが当たり前になることはすごく重要だと思ってるけど、実はなかなか言葉以上に難しいことでもあって。表現していく一人の作家としてここにい続けることによって、抵抗し続けるっていうのはあるような気がしています。この間、夏に長崎の対島に制作で行ったのですが、その前に隠れキリシタンが住んでいた場所をいくつか巡りました。観光の方が教えてくれたんですけど、五島列島にはまだ隠れキリシタンがいるそうです。いまもです。私はそれを聞いて、社会の中で定義づけられている自分たちの状況に対する抵抗でもあるように感じました。自分のおじいちゃんの話とかもそうだけど、畑のグレーゾーンに枝豆を植えるっていうのは経済的にも身体的にも何のメリットもない。ただ、今は畑はないが、私はここでこの土地と共に生きているんだぞという、自分がここに存在し続けるための抵抗でもあるような気がしているのです。

子どもたちが社会の中でどう生きるかっていうのを考えながら作ったりもする。時々自分が考えているものが何とつながっているのかが分からなくなる時もある。生きることにおいて私は「他者ではない」っていうこと、その「私とは誰か」を考え続けることが、一つの場所として存在するようになったらいいなと思います。

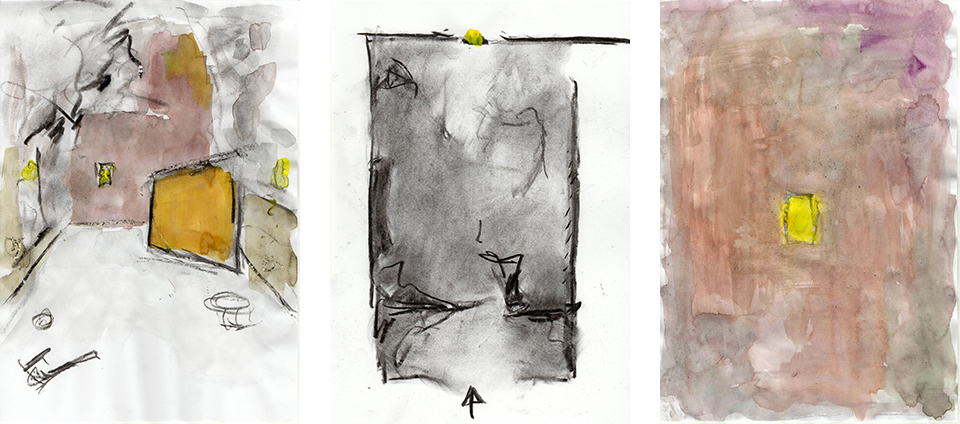

《おにっこのちはりんごジュースの滝》のためのプランドローイング。

M:アイデンティティは自らの意志でもあり、そのための抵抗は生きることとも同義のようにも思えるけど、社会の政治性といかに向き合うかによって個人や家族の生が苦しみや痛みを伴ったりすることもあり得る。

H:家族間の意見の相違だったりもありますよね。政治的に大きな決定事項、っていうのは、家族のような、すごい近い人の分裂を生むっていう言い方もできますよね。その政治性でもあるじゃないですか。だから大きいものであるように見えながら、実はすごく個人の深いところに影響を及ぼしている。

M:潘くんは抵抗っていう言い方をしたけれども、そうした一見見え難い普通の人の生活と政治性の関係を可視化し続けること、ここでは他者ではないということを主張し続ける、それが潘くんの表現の根幹にあるというか、アーティストとしてのスタンスですね。

H:多分深いとこではつながっているのかなって感じます。だから、おじいちゃんの枝豆は、まさに私にとってのパフォーマンスです(笑)。

M:その後どうなっちゃったのかなあ、枝豆は。

H:そのうち、家を引っ越したんですよね。最初畑が無くなって、国のものになって、その後は家を移動させられました。移動すると家の部分とかが全部畑になるので、グレーゾーンさえも存在しなくなるので、今グレーゾーンは無い。グレーゾーンは要するに、家とか畑の道路のあいだなので、作っちゃえばいくらでも言えるんですけど。畑と道路のあいだには水路があって、水路の道側の部分っていうのはコンクリートがあるんだけど、コンクリートじゃない土の部分もあるんですよね。そういうところっていうのは、グレーゾーンっていうか、誰も気にしないし、気づかないわけですよ。雑草にしか見えないとかね。多分そういうところもすごい面白いなあと思った。

《りんごジュースの滝》(2020)

岩木山にある洞窟の中にあるりんごジュースの滝を想像しながら描かれたドローイング。実際のりんごジュースのパックに描かれている。

M:その、誰も気がつかない、とか、雑草とかグレーゾーンっていうのも潘くんの興味の対象ですね。

H:ちょっと今思ったのは、今回の新作は、やっぱり「故郷とは何か?」という問いと関係してるように思います。「自分がここを一つの故郷として捉えたときに何が表現できるのか?」、そもそもそんなことは可能なのか。岩木山の麓にある「おにっこ」と「りんご」はどのようにここで成長し、この土地に根付いていったのか。移住と定住のあいだに境界はあるのか。そんなことを母校の中学生たちと自己表現のワークショップをしながら考えました。

《おにっこのちはりんごジュースの滝》のためのプランドローイング。

M:根本的に、風景の中に介入していく身体、他者の中に入っていく自分っていう流れから考えると、やはり、人間が別の場所に移住して行ったときに、いつからそこが自分の故郷になりうるのか。いつから自分はそこの人間、例えば津軽人っていうのがあるとしたら、じゃあいつから津軽人になりうるのかみたいな問いがあるのかと。例えば、りんごにしても渡来したものであって、じゃあ何を起点として、りんごが弘前のシンボルと周知されるようになったのかとか。実は渡来したのは、ほんの150年程前のことであって、その定着はサヴァイバルというか「生きること」と密接に繋がっている。

さて、今日は潘くんの人生と作品について聞いてきたわけだけど、この枠組みが《津軽まわるテーブル》で、「考えをぐるぐるさせる」場所なんで、本当に「ぐるぐるした」長い話になりました。でも、昨年の弘前エクスチェンジ参加から、時間をかけて調査をしたり何回かワークショップをしたりして出来上がってきた作品コンセプトが、なんとなく明確化されてきた感じがします。「風景」「移民」「労働」「渡来」「境界」等々、いくつかの主要な関心事と「抵抗としての表現・生きること」は常にあるんだけど、今回はそれらの流れから「風景の中に介入する」のではなく、「風景を作る」という態度と、「故郷とは」という問いに行き着いたような気がします。展示がはたしてどうなるか…、頑張りましょう!

りんご宇宙 ―Apple Cycle / Cosmic Seed

2021年4月10日(土)~ 8月29日(日)

https://www.hirosaki-moca.jp/exhibitions/apple-cycle-cosmic-seed/

–

潘逸舟は弘前エクスチェンジ#01のアーティストとして、1年間のリサーチやワークショップを通して制作した新作を発表。

(終わり)